//“四星連珠”海上天然氣田生產集群。圖片來自新華社

從2003年國家正式提出“建設海洋強國”,到習近平總書記的海洋論述,特別是2023年4月視察廣東時,要求廣東“要加強陸海統籌、山海互濟,強化港產城整體布局,加強海洋生態保護,全面建設海洋強省。”再到本次財經工作會議提出要“推動海洋經濟高質量發展”,我國發展海洋經濟,提高海洋新質生產力,建設海洋強國的決心和方向一以貫之。

當我國海洋經濟突破10萬億大關,其發展邏輯已發生質變。海洋新質生產力的本質,是以“技術-人才-數據”替代“資源-勞力-資本”的要素革命,其“新”在深海探測、智能裝備、生物醫藥等顛覆性技術突破,“質”在效率躍升(如TFP年均增速4.8%)、結構優化(新興產業占比提升)、生態共贏(碳排強度下降),正如中央財經會議所強調,這需要創新驅動、人海和諧、合作共贏的系統推進。海洋經濟天然具有國際化特點,開放合作是其內在要求;海洋經濟具有高投入、高產出、高風險、高科技、高滲透的“五高”特征,鏈主企業牽頭、大資本進入、海上大基建公共投入先行是其必然選擇;海洋經濟是向未知領域的挑戰,跨界整合是其靈魂紐帶。

一、要實現海洋裝備的大躍升

要圍繞國家重大發展戰略需求,面向未來新概念海洋技術裝備,圍繞4個目標方向, 20個技術優先發展領域及若干備選領域實現突破,特別是與海洋裝備相匹配的海洋新材料(結構材料、功能材料)的大發展及智能感知、通信設備的大提升及海洋科研設備的突破。

二、要實現航運能力的大跨越

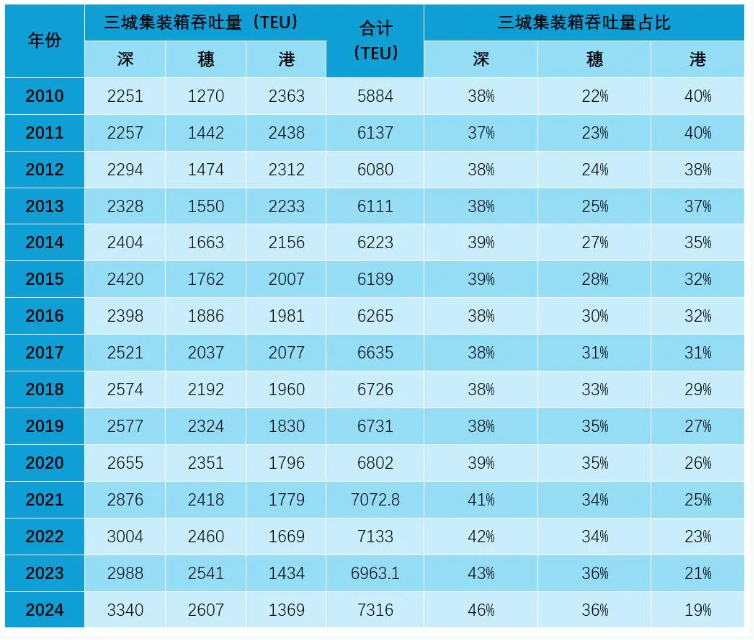

港口是海洋經濟高質量發展的引擎,曾經的“集裝箱革命”帶來了港口資源配置能力的爆發式增長,未來的港口將是“通道+樞紐+網絡”的節點。以粵港澳大灣區為例,其核心的深圳、廣州、香港三大港一直在競合中錨定自己的地位,目前,三家港口的集裝箱吞吐量已呈46:36:19的格局,但香港的航運金融、保險、海事仲裁等高端服務業仍是三地頭把交椅。廣州港應用“北斗+AI”實現集裝箱自動配載,船舶平均滯港時間縮短4小時;區塊鏈平臺打通海關、貨代、銀行數據流,單證處理效率提升80%,為其從“物流樞紐”升級為“國際航運數據中樞”奠定基礎。深圳港則借助前海,深化國際船舶登記與配套制度改革,吸引更多高端航運要素加速集聚,加強深港合作,在國際海事仲裁方面提升能力。與此同時,在全球港口運營方面也要穩步提升自身地位。

三、要實現生產要素的大融合

海洋新質生產力推動海洋產業向技術密集型、知識密集型和高附加值型轉變。海洋生物醫藥、海洋高端裝備制造等新興產業的比重與價值顯著提升,促進了一二三產業深度融合。例如,智慧漁業連接生產與精深加工,濱海文旅結合海洋科普與生態體驗,形成了更具韌性與活力的現代海洋產業體系。

一是通過數字技術驅動海洋產業融合升級,實現從“單點突破”到“系統協同”轉變。海洋大數據與人工智能整合多源異構海洋數據,構建數字孿生海洋,賦能精準天氣預報、災害預警等多個領域。產業互聯網促進海洋漁業、航運物流等傳統產業與信息技術深度融合,催生了智慧港口、智能航運等新業態,提升了全要素生產率與價值鏈水平。

二是學科交叉驅動科研范式轉變。學科交叉為科學研究帶來了新的生長點,技術創新為科研突破奠定了支撐與促進條件,甚至是決定性條件。以生命科學研究為例,已進入數據驅動時代,同時,工程化研究范式可以系統地產出全面、高質量的數據,又進一步支撐了數據驅動研究范式的發展。

三是加強海洋產業園區建設,促進產學研用金緊密結合,推動海洋新興產業與傳統產業深度融合,培育世界級海洋產業集群。如在海上風電、海洋生物醫藥等領域,形成集研發、生產、銷售、服務于一體的產業體系,提升產業競爭力。

四是構建開放協同的創新生態,促進國際國內海洋創新的融合。加強國際合作,積極參與全球海洋科研調查、防災減災等合作項目,匯聚全球智力與資源。完善知識產權保護、風險投資等機制,營造良好的創新環境,激發各類主體創新活力。同時,推動粵港澳大灣區等區域在海洋技術跨境轉移和標準對接方面的合作,形成示范效應。

五是堅持陸海統籌,儲近用遠、疏近用遠、優近拓遠。將生態保護紅線貫穿于海洋開發利用全過程,完善海洋環境監測與生態修復體系,實現海洋經濟發展與生態保護雙贏。

(66)