2024年深圳海洋生產總值(GOP)在2023年基礎上實現了飛躍,在“五經普”數據加持下,底氣十足。展望未來,深圳海洋經濟還需破解發展的大問題、真問題,方能在高增長路上繼續突飛猛進。

(一)如何形成大國重器的本土紅利?以深海采礦為例,招商重工、中船集團、五礦集團聯手在自有資金投入和國家重大專項方面合計將突破200億元,招商重工已于2024年9月完成6000米水深海試驗,如何在央企牽頭的“少量試采-量化試采-商業化開采”的,以十年為期的產業進化過程中,在核心裝備的接單、制造方面形成自身的獨特優勢,通過完整大市場帶動產業大生態?其他如可燃冰開采、深水海洋牧場、海上風電、海上衛星發射等裝備方面也是同樣的邏輯。

(二)如何打開海洋新消費場景?海洋消費的縱深場景,如消費級深潛器的產銷用體系目前幾乎空白;游艇自由行在綜合稅率和停泊時間方面仍面臨不少制約;2024年粵港澳大灣區四個游艇自由行口岸,包括珠海、中山、廣州南沙和深圳灣游艇會,港澳游艇進出仍然較少,這些新消費場景需要海域管理、海事、海關等政策的進一步放開。

(三)如何把海洋大學、大院、大所推入成長的快車道?海洋大學成立是深圳海洋領域發展史上的大事,將于2027年正式招生,其60%工程專業、30%理科專業、10%人文專業設置與產業和空間如何緊密結合;如何把國家基因庫、中國海大深圳研究院與海洋生物醫藥產業緊密結合,這些都需要創新性思路。

基于以上認識,深圳海洋經濟需從五個方面進行突破:

(一)做成長型海洋裝備市場主力訂單的承接者。主力訂單即一手訂單,如吉寶遠東、韓華集團是國際海工裝備主力訂單承接者,把裝備模塊化,把核心環節留下,把非核心環節外包。國內看,海油工程是中海油海工裝備的主力訂單承接者。深圳由于發展基礎和空間因素,在海工裝備方面尚處于產業生態外圍,但在海上風電、現代海洋牧場裝備、深潛器、深海采礦裝備等新啟動的成長型海洋裝備市場上要激發、吸引、培養核心企業成為主力訂單承接者。

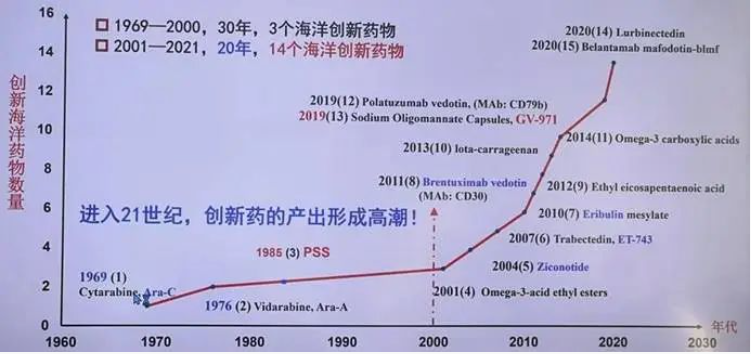

(二)做海洋生物醫藥產業生態構建者。充分發揮深圳產業化優勢,在產業引導基金中為生物醫藥留下充足空間,投早投小。探索在城市層面試行原研藥、仿制藥差別化價格政策,避免原研藥“青苗”成果外流。鼓勵產業基金積極對接國內外醫藥大學和研究機構,充分發揮已引進產學研機構的研發基礎優勢,力爭創造最好的土壤,促進海洋生物醫藥研發成果產業化。

//國際海洋藥物發展趨勢

(三)做深港游艇通關一體化踐行者。面對游艇自由行口岸通而不暢的困局,探索試行與港澳游艇通關一體化政策,例如港澳游艇進入深圳海域三稅全免,可全年停泊等,釋放在香港購買進口游艇的高凈值人群的消費潛力,打開高值消費場景。

(四)做厚公共服務土壤,推動深圳海洋產業的“寒武紀大爆發”。一是加快現代海洋試驗場建設,集成海洋產業成果轉化/育成產品綜合性能測試評估、海洋設備檢驗認證等產業配套服務功能。推動深圳在五大海洋裝備領域形成特色競爭力。二是破除體制機制障礙,充分發揮深圳已形成的世界一流基因存儲檢測特別是深遠海生物資源分析優勢,為海洋生物醫藥發展提供基礎支撐。三是持續新建公共游艇泊位,激發本土游艇消費,形成深港互動的游艇消費生態。

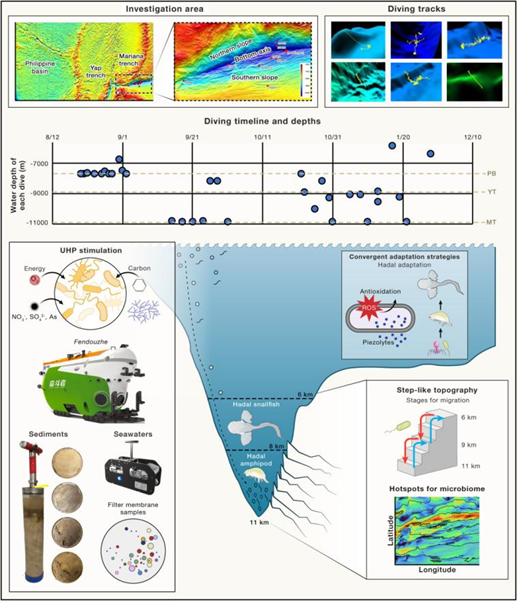

//華大集團、上海交大、中科院深海所共同參與的“溟淵計劃”(馬里亞納海溝環境與生態研究計劃,英文簡稱“MEER計劃”)第一階段成果(2025年3月7日)

(五)打造新時代深圳海洋產業“一點一極一高地”。一是建設海洋新城制高點。推動跨境數據要素合規流動,積極對接國家海洋信息中心落地項目,建設海洋數據跨境試驗區,推進海洋經濟與人工智能深度融合。二是探索建設大鵬深港海洋深度融合。構建以科研協同、產業互聯、要素流動為特色的深港海洋合作新模式,深化跨境海洋經濟合作,共建國際游艇旅游自由港,推進深港跨境旅游業快速發展。對標國際優質科技創新生態建設模式,吸引海洋科研教育高端要素向新區集聚,將新區建設成為“麻省理工+伍茲霍爾+特隆赫姆+冷泉港實驗室”等世界著名海洋城市片區漂移組合空間。三是建設深汕海工裝備高地。充分利用深圳改革試點首批授權事項,開展海洋裝備基地人工島建設前期工作,發展海洋裝備制造。

//封面圖來自鹽田港集團

(10)