一、歐盟碳足跡計算規(guī)則細(xì)化,國產(chǎn)電池出口面臨新挑戰(zhàn)

2023年8月《歐盟電池與廢電池法》(以下簡稱“歐盟新電池法”)生效后,從2024年7月起,在歐盟市場銷售的動力電池以及工業(yè)電池必須申報產(chǎn)品碳足跡,這將成為國產(chǎn)電動車電池出口至歐盟的一大挑戰(zhàn)。2024年4月30日,歐盟在新電池法的配套細(xì)則《電動車電池碳足跡計算規(guī)則草案及附件》[1]中進(jìn)一步明確了電動車電池碳足跡計算規(guī)則,其中,“國家平均電力消費組合”(National average electricity consumption mix)和“直連電力”(Directly connected electricity)成為兩種被認(rèn)可的電力碳足跡計算模型,這意味著在歐盟新電池法框架下,動力電池企業(yè)無法通過購買綠證等能源屬性證書或者簽署PPA(電力購買協(xié)議,Power Purchase Agreement)購買綠色電力來降低電力消費的碳足跡。

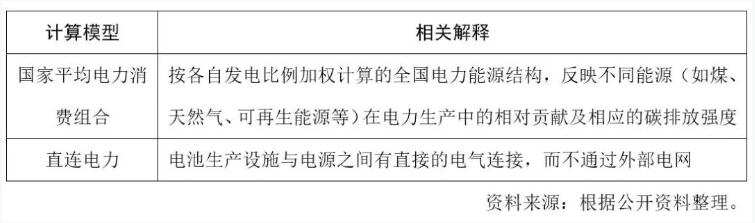

表1 歐盟認(rèn)可的兩種電力碳足跡計算模型

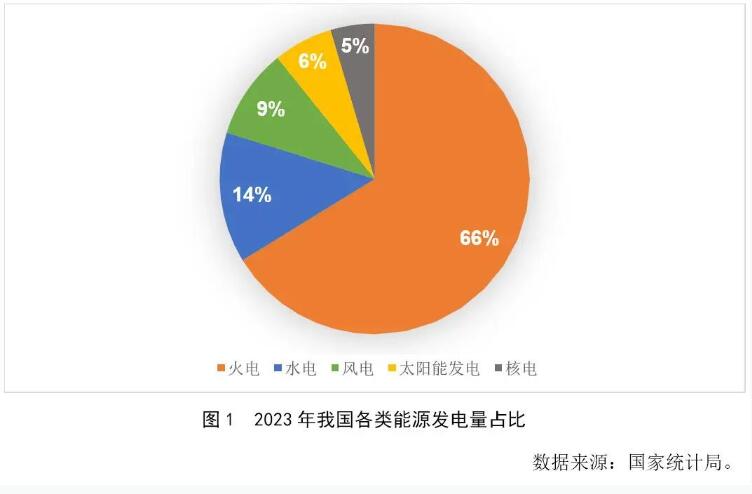

電池生命周期的能耗主要源自電力,直接導(dǎo)致電力產(chǎn)生的碳排放成為決定電池碳足跡的關(guān)鍵因素。根據(jù)行業(yè)估算,電力碳足跡約占電池總碳足跡的70%。若按“國家平均電力消費組合”方法評估,一國發(fā)電的能源結(jié)構(gòu)將直接影響該數(shù)值的高低,鑒于我國以火力發(fā)電為主的現(xiàn)狀(如圖1所示)將致使國產(chǎn)電池的碳足跡評估面臨不利局面。根據(jù)運輸與環(huán)境(T&E)發(fā)布的《歐洲電池工業(yè)藍(lán)圖》顯示,歐洲制造電池的碳排放可能比中國制造的電池低60%,僅此一項標(biāo)準(zhǔn)就足以將國產(chǎn)電池?fù)踉谄浯箝T之外。值得注意的是,該規(guī)則草案反映歐盟對電力溯源的基本原則與立場,一旦該標(biāo)準(zhǔn)得以實施,其適用范圍將跨越電池領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于各類產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)中,將全局性地影響中國產(chǎn)品的國際競爭力。在此背景下, 作為更貼合“直連電力”計算模型的“綠電直供”模式成為了關(guān)注焦點,有望成為破解當(dāng)前困局的新路徑。

二、“綠電直供”的定義與優(yōu)勢

“綠電直供”是指通過分布式新能源項目直接向工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等提供綠色電力,實現(xiàn)能源生產(chǎn)與消費的直接對接。此模式不僅有助于降低企業(yè)碳排放,滿足綠色發(fā)展需求,更能在碳排放核算中直接體現(xiàn)新能源的環(huán)境價值,是國際規(guī)則下減少爭議、提升競爭力的有效手段。在傳統(tǒng)電網(wǎng)架構(gòu)下,由于電力的同質(zhì)性特征,電力來源(無論是傳統(tǒng)燃煤還是可再生能源)在傳輸過程中往往難以從電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)明確區(qū)分。而“綠電直供”模式則打破了這一局限,通過直接供應(yīng)新能源電力的方式,使得碳排放核算變得簡單明了,直接體現(xiàn)了新能源對環(huán)境的正面貢獻(xiàn),符合多數(shù)國際規(guī)則的要求,減少了因電力來源模糊而可能產(chǎn)生的爭議。

三、“綠電直供”實踐的三大挑戰(zhàn)

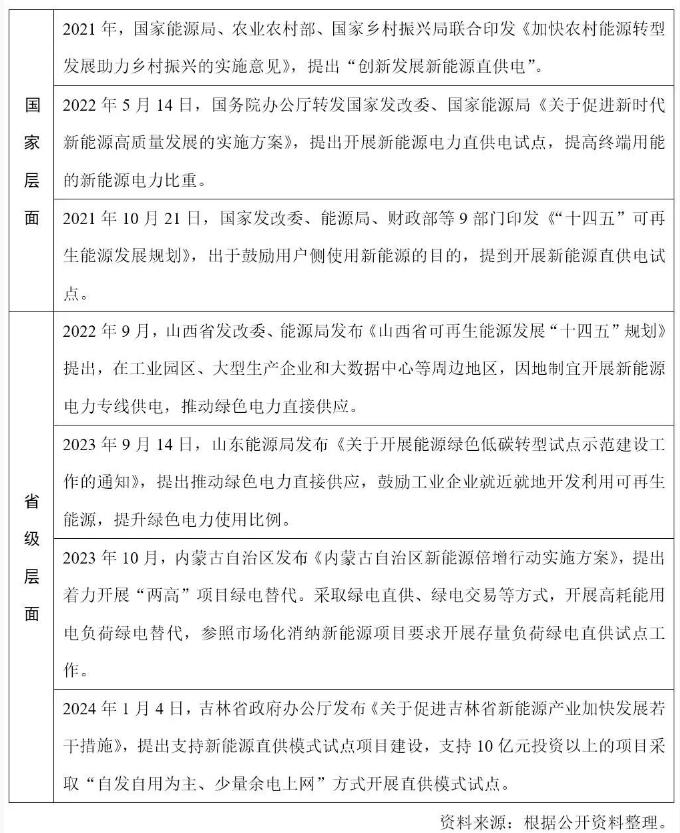

實際上,早在2021年,國家便前瞻性地提出了綠電直供的相關(guān)概念,并有多個省份響應(yīng)出臺支持政策(詳見表2)。然而,盡管政策春風(fēng)頻吹,實際落地并成功運營的綠電直供項目卻依然屈指可數(shù),其發(fā)展進(jìn)程遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期。這一現(xiàn)象背后主要面臨三大挑戰(zhàn):

一是經(jīng)濟(jì)性。實施“綠電直供”需投資新建中、低壓配電線路,還可能涉及用戶端改造,故項目可行性的關(guān)鍵在于綠電帶來的額外收益能否有效抵消這些投資成本。

二是穩(wěn)定性。相較于傳統(tǒng)電網(wǎng)的穩(wěn)定供能,直接采用新能源供電,尤其是在風(fēng)能、太陽能等間歇性能源為主的系統(tǒng)中,其供電連續(xù)性和穩(wěn)定性面臨更大挑戰(zhàn),還需通過技術(shù)創(chuàng)新、儲能系統(tǒng)的優(yōu)化、智能電網(wǎng)的建設(shè)和完善運維管理等措施來逐步改善,以達(dá)到與傳統(tǒng)電網(wǎng)相媲美的供電質(zhì)量和可靠性。

三是公平性。用戶是否參與“新能源專線”對電網(wǎng)整體報裝容量影響甚微,投資成本也不會減少。這導(dǎo)致部分轉(zhuǎn)向綠電的用戶雖減輕了電網(wǎng)的供電壓力,卻仍需承擔(dān)固定的容量費用,出現(xiàn)費用與實際用電量不匹配的問題。且當(dāng)進(jìn)入新的監(jiān)管周期,重新設(shè)定輸配電價時,原本應(yīng)承擔(dān)的電網(wǎng)投資、建設(shè)成本要由那些未加入“綠電專線”、依然依賴傳統(tǒng)電網(wǎng)供電的用戶進(jìn)行分?jǐn)偅斐捎秒姴还健?/p>

表2 近年國家與省級層面支持“新能源直供電”相關(guān)政策(不完全匯總)

四、挑戰(zhàn)中孕育機遇的創(chuàng)新之路

歐盟新電池法的實施,無疑為我國電池產(chǎn)業(yè)設(shè)置了新的挑戰(zhàn)門檻,但同時也為行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展開辟了更為廣闊的舞臺和更高標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展路徑。“綠電直供”模式不僅是應(yīng)對歐盟新電池法的策略,也是推動我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手,其未來發(fā)展值得我們深思與期待。為充分發(fā)掘其潛力,需從以下幾方面入手:

首先,要強化政策引領(lǐng)與激勵機制。政府應(yīng)進(jìn)一步深化政策體系、細(xì)化支持措施以降低項目初期投資成本,提升項目的經(jīng)濟(jì)性和可行性,為“綠電直供”模式的推廣和應(yīng)用創(chuàng)造更加有利的條件。

其次,盡管“綠電直供”模式的碳排放在物理性上相對易于驗證,但其能否全面獲得國際減碳規(guī)則體系的充分認(rèn)可目前還有待明確。為提升我國在全球碳減排舞臺上的話語權(quán)與影響力,亟需雙管齊下:不僅要加速建立一套科學(xué)、公正、透明的國內(nèi)碳計量體系,還要積極推動國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的有效對接與互認(rèn)。

此外,技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級也是推動“綠電直供”模式發(fā)展的關(guān)鍵。應(yīng)加大對儲能技術(shù)、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)等領(lǐng)域的研發(fā)投入,提高新能源的并網(wǎng)率、利用率和供電穩(wěn)定性,解決新能源間歇性問題。

(4)