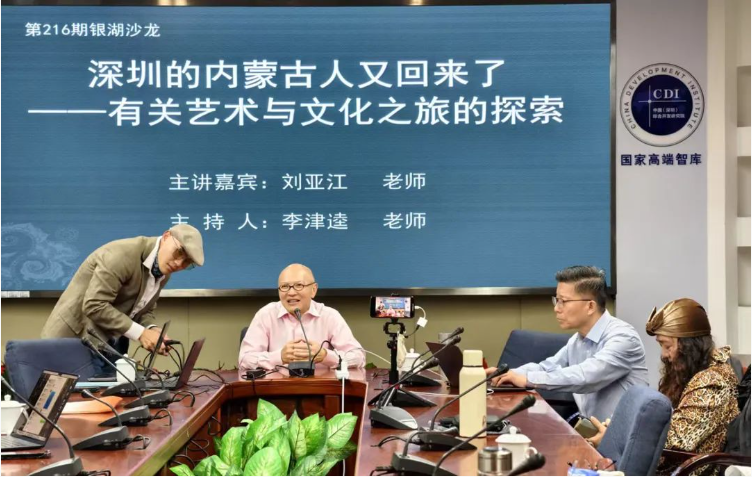

銀湖沙龍綜述|第216期:深圳的內蒙古人又回來了——有關藝術與文化之旅的探索

時間:2025-03-20 15:31

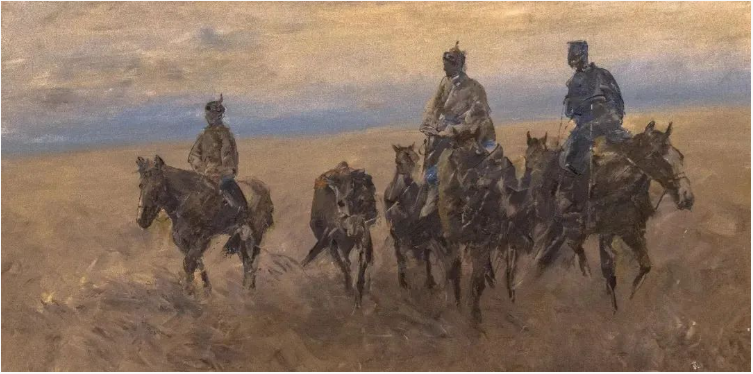

《驍》

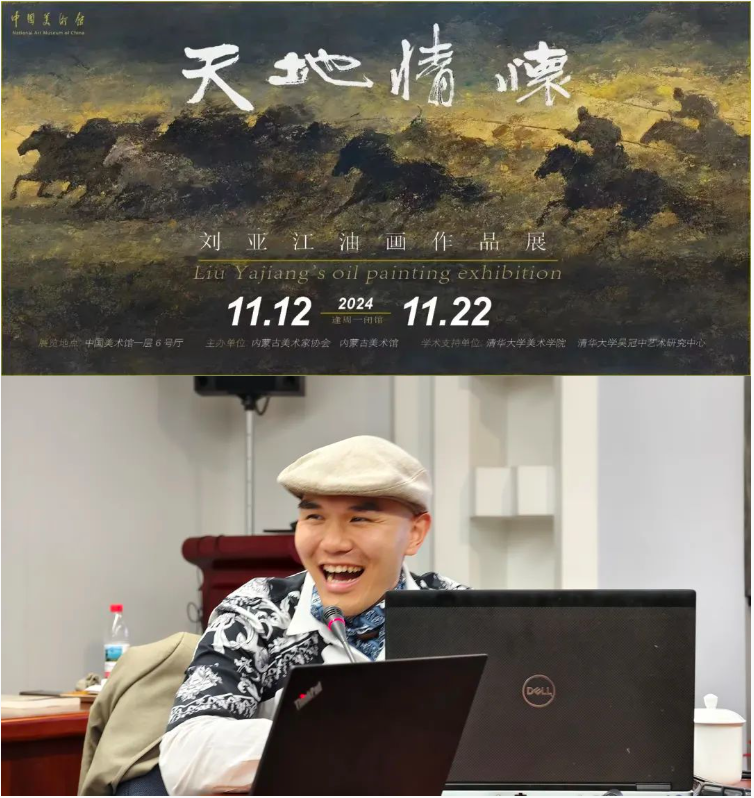

萬里草原,山河遼闊,千里牧場,碧草如歌。2024年11月,中國美術館舉辦了劉亞江老師《天地情懷》個人作品展,受到了藝術市場和藝術評論界的廣泛關注。

奔馳的烈馬,套馬的漢子,廣袤的草原,讓人心馳神往。亞江老師曾就讀于中央工藝美術學院(現清華大學美術學院),師承吳冠中、余秉楠、袁運甫、劉巨德、鐘蜀珩、王玉良、魏小明等藝術大家。作為廣東草原愛心助學大使,自2005年起,亞江老師尋訪內蒙古錫林郭勒草原、呼倫貝爾草原、科爾沁草原。深入牧區,寫生創作草原人文主題油畫《原鄉》《北疆頌歌》《馬背上的家園》《驍》系列作品,作品既具備古典繪畫的嚴謹莊嚴,又顯其當代油畫奔放的藝術風貌。

在投身草原創作之前,亞江老師也曾在深圳度過了許多難忘的歲月。3月15日上午,亞江老師受邀作客銀湖沙龍,分享了自己的藝術生涯故事,以及他對草原、對蒙古文化、對生命、對教育的感悟與實踐。

一、長調悠長,天地情懷

內蒙古是一個用風的語言寫詩的地方。早在2000年,亞江老師像是被一種神秘而強大的力量牽引,開始尋訪內蒙古草原,向蒙古長調歌王哈扎布請教,深入研究草原文化。

亞江老師從草原愛心助學的經歷談起,分享自己遇到的孩子,他們并不因貧困或不幸而失落沮喪,一樣陽光、充滿活力。令他最為感動的是這里的生命,在這里看到的希望。孩子們的眼睛使他印象頗為深刻,純凈中透著堅強的意志。

亞江老師回憶,內蒙古草原有明顯的四季變化,是野性與詩意的浪漫交織,既是自然地理概念,也是歷史和文化地理概念。如何以藝術的方式表達內心對這片天地的感受,是一個自我的內在尋覓過程。蒙古長調成為一個不可多得的橋梁。

//劉亞江(右)在展覽現場致答謝辭并獻唱非遺蒙古長調

蒙古長調被譽為“草原音樂活化石”,是一種旋律悠長、節奏自由、意境開闊的民歌形式,集中體現了蒙古游牧文化的特征,并與蒙古民族的語言、文學、歷史、宗教、心理、世界觀、生態觀、人生觀、風俗習慣等緊密聯系在一起,貫穿于蒙古民族的全部歷史和社會生活中。蒙古長調正是點燃亞江老師草原情懷的重要火種。通過在草原天地的巡游,看天上翱翔的雄鷹,綿延起伏的山嶺,無邊的天際,亞江老師通過畫畫,終于理解了藝術之間的共通,把蒙古長調所展現的天地畫面與人的情感合二為一。

遼闊的草原能夠滋養人們產生豁達的人生狀態,草原的歌,寬廣的心,亞江老師心無旁騖地在草原深耕細作20年,長期生活在牧民中間,學會了喝酒、吃肉、說話、唱歌。日復一日,他的蒙古長調唱得和草原歌手一樣的地道。就這樣,他學會了如何走進牧民的內心世界,習得了蒙古文化萬物和諧共生的藝術元素,深入走進了蒙古民族生產生活和精神性格。

互動時,嘉賓瑯倩老師追問地域對民族特點的影響之深。亞江老師認為,相比起西藏是神性的土地,蒙古草原是能恢復人性的,人能慢慢變得豁達、舒展、透亮一點,有非常強烈的英雄情懷,守護真善美。亞江老師在此滋養下,內心對天地、對馬的感悟逐步提升,作品也達到新的境界。

二、天人共情,物我無界

亞江老師畫草原,不是簡單的應物象形,而是重在表達對草原的深度體驗、深刻認知和深情傾訴。

《原鄉》

蒙古人,蒙古馬,草原的天,草原的云,草原的風,草原的雪。亞江老師的藝術創作圍繞多個主題展開。《原鄉》系列聚焦草原人的真實面貌,展現從容、淡定、豁達的生命狀態,以及他們對生命的強烈的熱愛與慈悲。人、牛、羊、馬和諧共處,孩子與羊的親密互動,就是生命之間相存相依的溫馨關系。亞江老師還借由繪畫,表達了一位外來的尋訪者得到草原人真誠幫助時內心無盡的感恩之情,對草原的感恩,對生命的感恩。

《馬背上的家園》

《馬背上的家園》是第二個大主題。蒙古馬文化是草原民族物質生活和精神生活的重要組成部分,是其文明的重要載體。亞江老師畫蒙古馬尤其精彩,他用獨特的藝術語言,將馬和人的關系進行藝術表達,生動闡釋蒙古馬百折不撓、一往無前的精神內涵。

《北疆頌歌》

《北疆頌歌》則是在描繪奔騰的人與自然、人與馬和諧的里面,歌頌如同交響曲那樣的壯麗的北疆,如詩如畫。作畫時,亞江老師已把自己內心化為駿馬,馳騁在天地之間,或化作為雄鷹,翱翔在遼闊天際的云間,草原已融入到他的生命狀態里。

嘉賓吳文媛老師認為,20年來,亞江老師不斷自我超越,他的繪畫作品,從靜態描繪走向動態表現,從旁觀的客體,到主體性的流露,到主客之間的交流對話,這是一位畫家用自己的筆用心描繪他感受到的世界。吳老師尤其強調套馬系列里頭光線的表達,是有很多馬蹄踏出來的光斑,那些光線是跟著馬蹄在走,特別能感動她。

三、天人合一,順應自然

亞江老師在中國美術館《天地情懷》的畫展,策展人是兒子劉冠辰。

劉冠辰的成長是漢文化與游牧文化的融合,跟隨父親在親近大自然中感知生命,用美學、哲學、音樂、藝術來啟迪心靈,而非應試教育。在劉冠辰眼中,自己的成長之路與父母的認知直接關聯。父親并不是一個偏激的藝術家,藝術、家庭和孩子都是他生命的重要組成部分,在草原得到的生命覺知影響著他的教育觀念,即人對于世界的感知力不可或缺,這對保護孩子的天性與鮮活的生命力至關重要。正如父親走向草原是順勢而為,自己的成長是順應自然。

嘉賓劉偉老師一直在關心教育的改革,他認為,亞江老師的教育理念特別先進,強調美育,強調感性素質,保持孩子的靈性,使得孩子的眼中還有光芒。他呼吁家長重視自然教育與藝術熏陶,而非盲目追求名校標簽。

嘉賓劉滿衡感慨亞江老師對草原文化、中華文化的熱愛,并把這種愛潛移默化地傳遞給下一代,喚起孩子心中對生命的熱情,找尋人的一生應當如何度過,這是一種對生命價值的教育。

嘉賓鄧運清老師認為優秀的藝術教育能使人的精神更豐富、更飽滿,更有力量,亞江老師的作品正是有此作用,這為當下的藝術教育開啟了一個新思路。他認為,深圳作為移民城市,需要融合多元文化構建精神內核。他呼吁深圳人突破物質主義,通過藝術教育喚醒內心力量,并期待劉亞江的畫展落地深圳,促進城市與草原的文化對話。

范志明老師也感受到了亞江老師畫作中傳遞出來的生命力、創造力,還有悲憫之心。

嘉賓寧飛老師提問,如何在AI時代,使孩子永葆內心真實的敏感和內心的柔軟?亞江老師以自己在草原的感受為例,在遼闊的天地之間,人會對自己渺小的生命產生強烈的微不足道之感,但同時,巨大與渺小是一種互通,在這么遼闊的天地之間,我還能動,我還能唱,還能跳,還能去釋放我的激情,多么難得。同時,生命需要孤獨。劉冠辰補充道,草原獨行非常適合自己與內心對話,人在天地間巡游,往往能與自己相遇。

中國(深圳)綜合開發研究院資深研究員、活動主持人李津逵老師總結,這是一場視覺與聽覺的盛宴,有豐富的人生故事,有壯麗的草原美景,有悠長的蒙古長調,有新穎的教育圖景。亞江老師對藝術的純粹追求,提醒我們,藝術是一種通感,而通感來自于孤獨,但孤獨是奢侈品。在忙碌的深圳,在AI時代,我們更需要停下腳步,放開心靈,去傾聽,去觀察,夕照、鐘聲、鳥鳴……去讓天、地、人融為一體。

//合影

(0)