· 擁抱科技大廠,為兩岸融合注入活潑的“青動力”

· 來到大陸之后像回到了大海

· 讓“首來族”成為“常來族”“創業族”,實現兩岸融合的“正向循環”

圖片來源:直新聞

“親”、“見”兩個字合起來是“親”的繁體字“親”,只有見面,才能更親。兩岸關系的發展,根基在民間、關鍵在青年。兩岸年輕人正在通過面對面的溝通和交流,打破偏見,認識了解真實的彼此。

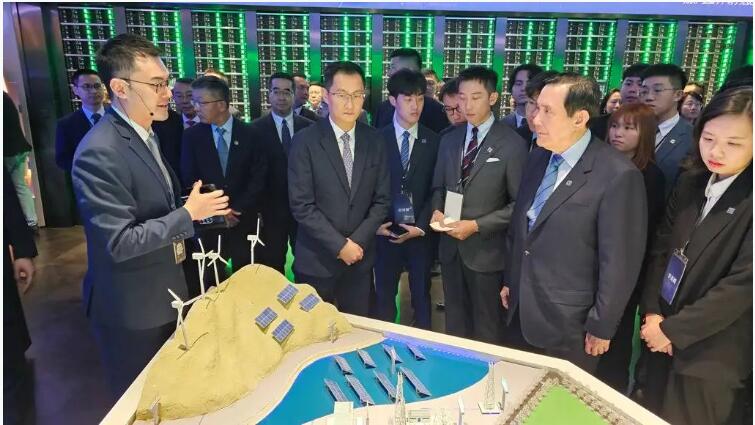

馬英九率臺灣青年一行4月1日乘機抵達廣東深圳,正式開啟其第二次大陸之行。訪問團一落地,就參觀了騰訊、大疆等深圳代表性企業。馬化騰向馬英九送上騰訊文創紀念品廣東醒獅,臺灣青年獲贈騰訊龍年公仔。臺灣青年越來越多地了解到大陸科技創新、產業創新、數字創新的新機遇、新動態,擁抱科技大廠,為兩岸融合注入活潑的“青動力”,將為兩岸關系和平發展添續更多源頭活水。

一、“小馬哥”背后的兩岸青年

(一)臺灣“小馬哥”:帶來的是兩岸融合和臺灣發展的新未來

一場場青春的聚會,彰顯的是兩岸青年的責任擔當和共同追求,兩岸青年的心正在越走越近。青年,承載著國家和民族的未來,也承載著兩岸關系的未來。此次馬英九率團訪陸,與他同行的還有20位“主角”——“大九學堂”的20名臺灣青年學子。從廣泛意義上說,馬英九帶來的是推動兩岸和平關系發展的新生力量。此次并非馬英九首次率“青年代表團”訪陸,去年3月,馬英九來大陸祭祖、參訪,并帶領30位臺灣青年學生前來交流,為恢復兩岸正常交流先行“破題”。此后,北京大學黨委書記郝平率領的大陸5所高校36名師生也應邀赴臺參訪,成為三年多來首次赴臺交流的大陸高校參訪團。臺青“登陸”和陸青赴臺,將架起一座座兩岸青年交流融合的“連心橋”,兩岸青年在許多方面相似的經歷或想法,能夠帶來“心有靈犀一點通”的驚喜,點點滴滴的切身感受都將刷新兩岸青年人的原有認知。島內民調顯示,島內超過7成網友對馬英九2023年首次參訪大陸持樂觀態度,此次馬英九再度訪陸,島內輿論認為此次訪問有助于增進兩岸青年的交流。

(二)深圳“小馬哥”:分享的是大陸科技創新與數字創新的新機會

馬英九一行此次訪問大陸,首站設在深圳,參觀大疆、騰訊、比亞迪等企業,從這個角度上看,臺灣青年的廣東之行,是一次新質生產力之旅,是一場科技創新之旅,是一場尋找未來發展機會之旅。臺灣青年將更真切地感受到大陸科技創新的實力,更真切地了解到科技大廠的活力,折疊式無人機、刷掌支付的地鐵閘機、無人礦機等一項項“黑科技”讓臺灣青年頻頻駐足。這并非臺青與大廠的首次“邂逅”,科技大廠已經成為眾多臺胞、臺生工作、實習的熱門選擇,在多屆深圳臺商協會主辦的“臺灣青年深圳實習活動”中,“鵝廠”都是臺青們最心儀的選擇之一。參訪結束后,騰訊更是發出“港澳臺英才計劃”的實習邀約。科技大廠、創新型企業越來越成為臺灣青年就業的新舞臺、未來創新創業的新原點,成為推動兩岸融合發展的重要紐帶。

//圖片來源:深圳特區報

二、越過海峽,才知道世界有多大

越來越多的臺灣年輕人來到大陸求學、就業、創業,臺灣青年在大陸的獲得感、幸福感和認同感不斷提升,臺灣青年在大陸大有可為、大有作為。

大陸高校就像“夢中校園的樣子”。根據教育部數據,2021學年,內地(大陸)高校共有港澳臺在校生3.82萬名,較2012年的2.53萬增長了51%,越來越多的臺灣學生選擇到大陸就讀。根據國臺辦數據,近年臺灣學生來大陸求學人數總體保持穩定,目前在大陸高校就讀的臺灣學生約1.2萬人。也就是說,內地(大陸)港澳臺在校生中,有將近三分之一是臺灣學生。在大陸求學的臺灣青年表示,“大陸的高校就像‘夢中校園的樣子’,學校和老師對他們關懷備至,他們感受到像家人一樣的溫暖。”

相信“努力有回報”。當前島內青年群體大多面臨著高房價、難找工作、低薪水等壓力,部分人甚至不再相信“努力有回報”。跨海逐夢,大陸成為臺灣青年實現人生理想和追求美好生活新高地。大陸具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量和世界上規模最大、門類最全、配套最完備的工業體系,能夠為臺灣青年來大陸發展提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇。據島內最新民調顯示,約近三成臺灣青年將赴陸創業作為首選。北京市2023在京臺生專場招聘會活動上,央企、國企、民企、外企等90多家用人單位提供就業崗位近1300多個。深圳舉辦2023年“WAY!來深圳”臺灣青年實習活動,征集實習崗位1256個,359家企業參與。2023年在深圳舉辦的海峽兩岸交流融合月活動,共計邀請了臺灣2000多名青年、工商界、媒體界人士,在深臺商臺胞臺青共1萬余人參加。

“來到大陸之后像回到了大海”。大陸并未辜負臺灣青年的熱情,更是將臺灣青年視為自己人,為臺灣年輕人創新創業提供“保姆式”政策和“呵護式”服務。2015年以來,國臺辦授牌設立了78家海峽兩岸青年就業創業基地和示范點,涵蓋園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平臺,助力臺青在大陸創新創業。截至2022年底,基地和示范點累計服務和入駐臺青投資企業和創業團隊4900多個,累計超20萬人(次)參與基地和示范點開展的交流活動。正如臺灣青年創客提到,“我以前像在金魚缸里的一條魚,來到大陸之后才像回到了大海,大海才是魚該待的地方,能找到自己發揮的空間和機會。”

三、讓“首來族”成為“常來族”“創業族”,實現兩岸融合的“正向循環”

盼首來,更盼常來!“一踏上大陸的土地,心胸也跟著寬廣起來!”這是不少臺灣青年初見大陸的感嘆。此次隨訪的臺灣年輕人中,很多都是首次來到大陸。兩岸青年應該多走動、常來往,更重要的是,兩岸青年的交流不能停留在表面,要更加勇敢地再向前邁出一步,給臺灣青年人創造發展的大平臺、創業的大機會,讓臺灣青年樂意來、融得進、發展好,讓大陸成為臺青成長成才、事業發展的大舞臺,要讓臺灣青年在親身參與兩岸融合發展的進程中實現自身更大的價值。

(一)推動科技大廠與臺青共創未來

科技大廠是創新的前沿,是科技發展的主陣地。當前,越來越多的臺灣年輕人將目光聚焦到科技大廠,科技大廠愈發成為臺青在大陸就業創業的“第一站”,科技大廠作為促進海峽兩岸溝通交流的紐帶與橋梁,近年來發揮著愈發重要而獨特的作用。要將科技大廠、大型集團作為引進臺灣青年的重要窗口和關鍵平臺,打造臺青創業就業實習優選地,支持科技大廠、大集團打造一批兩岸高校青年交流標桿項目,支持科技大廠引進“臺青”“臺智”,用最大力度支持臺灣青年在大廠追夢、筑夢、圓夢。

(二)用好大陸市場支持臺青共贏未來

在電子信息、人工智能等臺灣優勢領域,搭建更多的實驗室等硬科技平臺,引導臺灣青年創新創業事業融入國家科技創新的主航道,推動在工業設計、文化創意、教育培訓等臺青擅長的領域搭建專業化支持平臺。支持舉辦各類兩岸創新創業大賽,重點強化各類兩岸青年就業創業基地和示范點建設,推動創業園區從簡單的提供公共會議室、網絡配套工位等基礎服務,向集成性提供創新研發、創業融資、創業輔導、項目市場化運營等關鍵性的專業服務升級,幫助臺青走好來大陸發展的“第一里路”。對于創業遇到困難的臺青,支持各地給予“一人一案”紓困輔導。

(三)強化文化共情與臺青共享未來

在兩岸融合“大故事”背景下講好青年人在大陸筑夢圓夢的“小故事”,強化與臺灣青年的文化共情。發展新型文化、數字文化、時尚文化、電競文化等,聚焦青年人生活娛樂等領域,以數字平臺為連接,讓更多還沒來過大陸的臺灣青年,與大陸青年因為共同興趣和愛好在云端會面。創新開展各類尋根尋源交流活動,加強對臺文化宣傳,重點化解臺青對陸“內卷”“過度競爭”等不良印象,用好各類社交媒體平臺,重視大陸“軟”的柔情和生活“煙火氣”的宣傳,滿足臺灣青年“小確幸”的價值觀和生活方式,讓臺灣青年喜歡大陸、愿意來到大陸、愿意長居大陸。

(0)

推薦閱讀

-

綜研觀察

粵港澳大灣區五周年:共享創新,科創灣區再出發 2022-03-01 14:41《報告》提出粵港澳大灣區在科技創新上應加速范式變革,暢想“共享創新”的新模式,先強帶后強,做大“共享創新”科創生態的“榕樹效應”,讓科技、產業、企業、人才資源“擰成一股繩”實現同向發力,加速推動粵港澳大灣區邁向全球頂級科創灣區。

閱讀全文 -

區域經濟與粵港澳大灣區

深圳羅湖區推動形成全面開放新格局策略研究 2019-12-25 16:35羅湖區毗鄰香港,是特區改革開放的發源地。本項目提出,羅湖要以深港合作、“口岸經濟帶”建設為主線,加快推動羅湖形成全面開放新格局。借助蓮塘口岸開放契機,加快“口岸經濟帶”和國際消費中心核心區建設,進一步優化深港合作機制。通過引進國內外知名品牌和培育高端消費業態,加速高層次開放型經濟新體制綜合試點試驗區建設。同時不斷優化國際化營商環境,加強外商投資合法權益保護和知識產權保護,加快國際高端要素的集聚。

閱讀全文 -

國家發展戰略與宏觀經濟政策

粵港澳大灣區世界級機場群發展策略研究 2019-11-25 11:02項目對建設粵港澳大灣區世界級機場群的基礎與機遇、當前機場群協同發展面臨的問題、世界級機場群協同發展的一般經驗進行了研究與分析,提出在“一帶一路”倡議和“交通強國”戰略的指引下,通過合理定位、優勢互補、協同發展,構建面向全球的航空網絡,提升粵港澳大灣區機場群在全球的樞紐地位,增強粵港澳大灣區城市群面向全球的通達能力和資源配置能力,從而提升粵港澳大灣區乃至中國在全球的競爭力。

閱讀全文 -

產業規劃與創新政策

深圳國際生物谷壩光核心啟動區政企合作開發運營的可行性研究及實施方案 2019-11-15 15:54本項目就政企合作的內容、模式、合作機制及各方全責等問題進行了深入研究,就建設國際生物產業聚集基地,為投資者和政府提供決策參考。

閱讀全文