古絲綢之路時代的全球化

第169期銀湖沙龍

時間:2019-12-04 14:23

在全球化發展的新階段,中國提出并推動共建“一帶一路”倡議,不僅給參與各方帶來了實實在在的合作紅利,也為世界貢獻了應對挑戰、創造機遇、強化信心的智慧與力量,而了解古絲綢之路的歷史背景、發展演變,能為當下提供更為開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路核心精神。

2019年11月29日下午,古絲綢之路的資深研究員張天輝在第169期銀湖沙龍做了《古絲綢之路時代下的全球化》的主題分享,視角獨特,觀點新穎。張天輝老師結合自身26年的絲綢之路的旅途,以及對宗教、建筑、繪畫藝術等多年的研究,以一個中國人的視角,看東西雙方歷史文化在絲綢之路的融匯交流。

正如主持人鄭宇劼部長開篇講的那樣,越是在全球化的今天,越要用全球的史觀來看待歷史,所有的偉大文明都是文明碰撞的結果。現在很容易用現代民族國家的觀念去倒推歷史上的現象,但是如果說我們是一只飛翔的鷹,或者是一個在月球上的觀察者,就會發現古代世界是沒有國家邊界的。站在高空看下來,只有無數的人群,他們因為戰爭、貿易、宗教、移民甚至是氣侯變化,在全世界往來。把知識、信仰、技術、物品、習慣從東到西、從西到東的傳播。如果我們用全球史觀的視野來看,就會發現人類文明是一張非常復雜的大網,很難分清哪里是源頭,所有的文明都是在不斷碰撞中形成的。

鄭部長認為我們對于絲綢之路有很多認知上的誤區,東西方的交往絕不僅僅是文獻記載的這么短的時間,眾多新的考古發現揭示出,東西方的交往比我們現在想象的要久遠得多,也廣泛得多。例如距今3000-4000年的殷墟前就發現了和田玉。例如埃及木乃伊,雪松來自黎巴嫩,黃金來自努比亞,青金石來自阿富汗,瀝青來自兩河流域,人類在很早以前就形成了一張貿易大網。

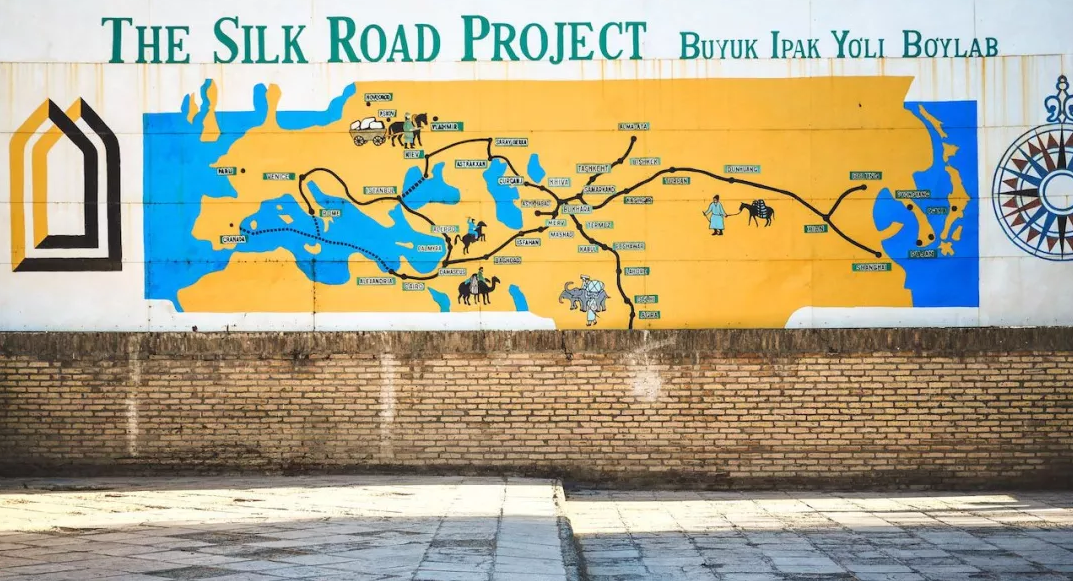

我們一講起絲綢之路,可能腦子里就想起駝鈴聲聲,大漠孤煙,絲綢商隊的浪漫圖景。但實際上,無論是走草原路線還是走帕米爾高原路線,或是走海上的路線,都是艱險重重的,絲綢之路絕不是一條從長安到羅馬的康莊大道,幾乎沒有人能夠從長安走到羅馬。絲綢之路實際上是由無數的中間結點,無數的綠洲城市一棒一棒的接力完成的,從來不存在一條從長安到羅馬的大路。

在絲綢之路上,也不僅交易著絲綢,也交易著香料、黃金、寶石、漆器、駿馬。現在看起來絲綢之路上的貿易量并不特別大。但是它毫無疑問是一條宗教的、藝術的、語言的、新技術交流的大動脈。走在這條路上的人,也不僅僅是商旅,還有士兵、朝圣者、傳教士、工匠、難民、盜賊、使節,他們傳遞著宗教、傳遞著信仰、傳遞著新知識,也傳遞著藝術與文化。

張天輝老師講釋如下:

一、古絲綢之路的誕生與發展

絲綢之路從廣義上講,分為海上絲綢之路和陸上絲綢之路。陸上絲綢之路起源于西漢,漢武帝派遣張騫出使西域,并開辟從首都長安為起點,經甘肅,新疆到中亞,西亞,并連接地中海各國以羅馬為終點。這條路被認為是連接亞歐大陸的古代東西方文明的交匯之路,而絲綢則是最具代表的物品,它的最初作用是運輸中國古代出產的絲綢,因此德國地理學家、地質學家李希霍芬在《中國》這本書中,把從公元前114年至公元127年間,中國與中亞,中國與印度間以絲綢貿易為媒介的交通通道路,命名“絲綢之路”,這一名詞為大家接受。

海上絲綢之路是中國古代與外國交通貿易的海上通道,以南海為中心,形成于秦漢時期,發展于三國至隋朝時期,繁榮到唐朝時期,轉變于明清時期,是已知的最古老的海上通道。

張天輝老師從中國移動的“一帶一路”套餐說起,從絲綢之路的地理概念導入,簡單梳理了西方的發展脈絡,認為絲綢之路的起源與貨物和貿易的需求密不可分。

在亞歷山大統治時期,他將目光瞄準了東方,尋找機遇和財富。中國漢朝,則打通了整個西域,打開了橫跨大陸的交通大門,絲綢作為交換物品在貿易中出現。中國出口絲綢、布匹、茶葉、瓷器等傳統的幾大樣,從西邊進口馬匹、香料等等。據文獻記載,班超大將軍在一世紀的時候就到達了里海,與波斯交往。在羅馬帝國時期,埃及紅海的港口每年大概有120多艘船裝滿了貨物駛向印度,有葡萄酒和黃金等等,中國的絲綢在地中海更是隨處可見。

傳統意義上,我們認為只有現代社會才有全球化,其實在公元前就已出現,且規模比我們想象的大得多。絲綢之路經歷過很多的階段,最主要的絲綢之路從漢朝開始,最繁盛的時候是隋唐時期,到了元朝,絲路更加暢通,這個時候不僅是貨物貿易,還有更多的文化交流。只有在東西雙方都是大帝國的時候,商路才會暢通,否則會有戰爭、關稅等問題。

二、古絲綢之路為什么能發展與興盛?

第一,波斯人為絲綢之路建立了交通基礎。從西到東的交通發展中,波斯帝國最先整修了道路交通體系,并以開放包容的政策使帝國貿易繁榮昌盛,為統治者的軍事遠征提供了財力支持,而遠征又為統治者帶來的更多的財富。因此,在進行貿易的過程中,建立了一座座的城市,如巴比倫,波斯波利斯、蘇爾,巴拉克利亞利特等。

第二,馬其頓帝國為絲綢之路的發展提供了語言基礎。塞琉古王朝橫跨地中海和喜馬拉雅山脈之間,統治了三個世紀,使希臘語成為日常官方語言,深深地根植于印度次大陸。如,古代印度孔雀王朝阿育王頒布法令都會附件希臘文翻譯。

第三,駱駝為絲綢之路提供了交通工具。絲綢之路必須經過許多要塞,戈壁灘邊緣環境非常艱苦,而駱駝還能忍受極其惡劣的氣候,它們能夠預感致命性風暴,立刻嚎叫并聚在一起,商人們見到以后就馬上做好準備。

第四,沿途各國的信譽、安全保障。因為絲綢之路為沿途各國提供了穩定的稅收保證,令各國政府有動力為道路的暢通提供安全保障。貿易商品全部封存,蓋上印章,保存在政府的檔案館里,作為出口的許可記錄在案,而且有監督體制,不能造假。

三、古絲綢之路上的建筑文化

絲綢之路是一條貨物貿易之路,還是文化交往之路,如語言、文字、宗教、建筑等的交融。因為時間關系,張天輝老師認為,建筑是凝固的歷史,且可以保存得相對完好,因此著重從建筑方面講解,來體現文化融合。

古代的城市規劃,尤其是首都,建筑最能反映國家的政治經濟狀況。如,古希臘的民主城邦,城中心有守護神的廟宇、公眾大會會場和集會的場所;在古羅馬帝國,城中心有皇帝的紀念性廣場和凱旋門;在中世紀有主教堂;在文藝復興時期,有市政廳、市場和豪華的豪門貴族的官邸;而在絕對君權的國家,占據市中心的,是皇帝的宮殿。西方國家古典城市基本是按照這種規劃來實施建設的。

第一類是宗教類建筑。

在絲綢之路上,宗教類的建筑主要是根據宗教的傳播繁衍發展起來的,從西往東,有希臘羅馬的神廟、天主教建筑、東正教教堂、高加索基督教堂、猶太教教堂、伊斯蘭清真寺建筑,拜火教建筑和印度教、佛教類建筑。宗教類建筑因為有太多的精神寄托,統治者和百姓都愿意在這方面投入巨大的財力,所以宗教類建筑是最為宏大壯觀,也是保存得最好的建筑。

張天輝老師按照建造時間和地域不同,將東正教教堂分為希臘的東正教教堂、巴爾干的東正教教堂和俄羅斯的東正教教堂,結合三者不同的歷史發展階段和風土民俗,分析它們的共性與差別。

因為伊斯蘭教文化具有很強的包容性和同化能力,故伊斯蘭教的清真寺在絲綢之路上也極具代表性。令張老師感觸最深的,是到現在為止,在伊斯蘭教國家(歐洲的阿爾巴尼亞、小亞細亞、阿拉伯半島、北非、西亞、中亞)依然嚴格按照古蘭經的教義,當人口達到一定數額時,就建設清真寺供教徒使用。

第二類是世俗類建筑。

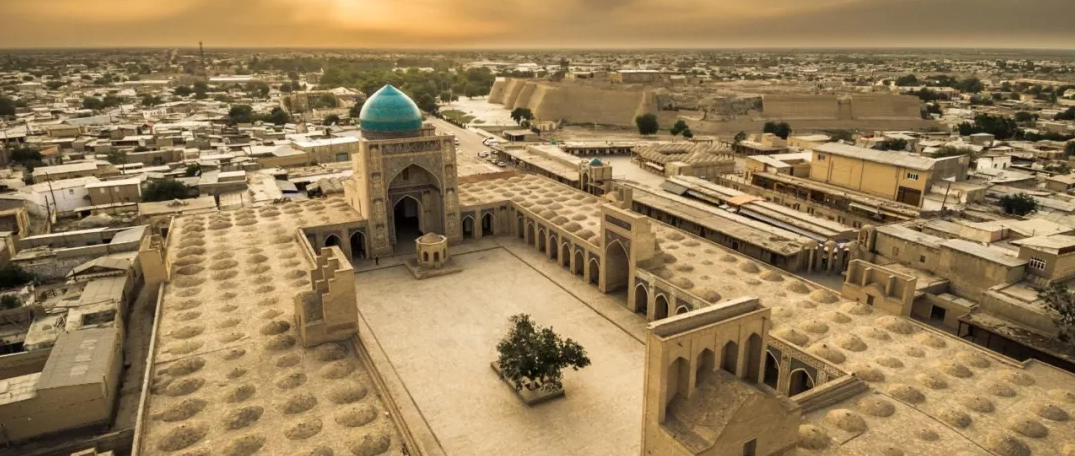

包括各種壯觀宏偉的市政廳、廣場、驛站、浴室、豪宅、商業中心等,著名古城有布哈拉、西瓦、色拉子、阿曼的尼茲瓦、奧赫里德、柬埔寨的吳哥窟。

其中,保存得最好的就是浴室,這體現了一種世俗的生活,無論是否有宗教戰爭,文化是否包容,人民生活都追求和享受干凈。

第三類是皇室類建筑。

包括皇宮,城堡。在伊斯蘭教里,說天堂有四條河,所以皇室為了表示天堂,有統一的建筑模式,就是建一個“十”字,代表天堂的四條河,這是伊朗人發明的,有一種細膩、哀怨、淡淡的憂傷之美。

第四類是紀念性建筑——陵墓。

最著名的就是埃及金字塔了,烏茲別克斯坦撒馬爾罕的帖木兒家族的皇家陵墓、泰姬瑪哈爾陵等也是世界史上的瑰寶。

絲綢之路上各國、各階段建筑文化的精彩紛呈,是一面鏡子,從中可以窺見各國文字、語言、宗教制度和傳播、飲食文化的特色所在。

最后,張天輝老師總結,各個國家在絲綢之路做物質交流的同時,也促進了技術的傳播,帶來了各種各樣的文化和習俗,交相輝映,異彩紛呈。所以,絲綢之路是推動人類發展最繁忙、最豐富多彩的大動脈,它從來都不是一個單行線,也不是一個平行線,而是多種契約聯合在一起的交響樂章。正是因為開放、包容、多元,才產生了絲綢之路的輝煌,這也是絲綢之路的魅力所在。

討論環節,李津逵老師聽張老師的分享,啟發他思考,為什么雅典和波斯當時在愛琴海兩邊對壘的時候,雅典可以發育出那么先進的民主制度,就是因為那一邊是波斯專制帝國,兩國對壘,我就要把民主做得最好。相反波斯帝國是所有古今中外帝國中最講人道、最講人權的地方,因為它的另一邊是民主,我這邊是最人權的帝國,反過來離波斯越遠的帝國就可以越任性了。

(33)